二十四節気で開運・運気アップの秘訣!

春には桜が舞い、夏には蝉しぐれ、秋には紅葉が山を染め、冬には雪景色が広がる… 日本の美しい四季は、私たちの心に豊かな彩りを与えてくれます。

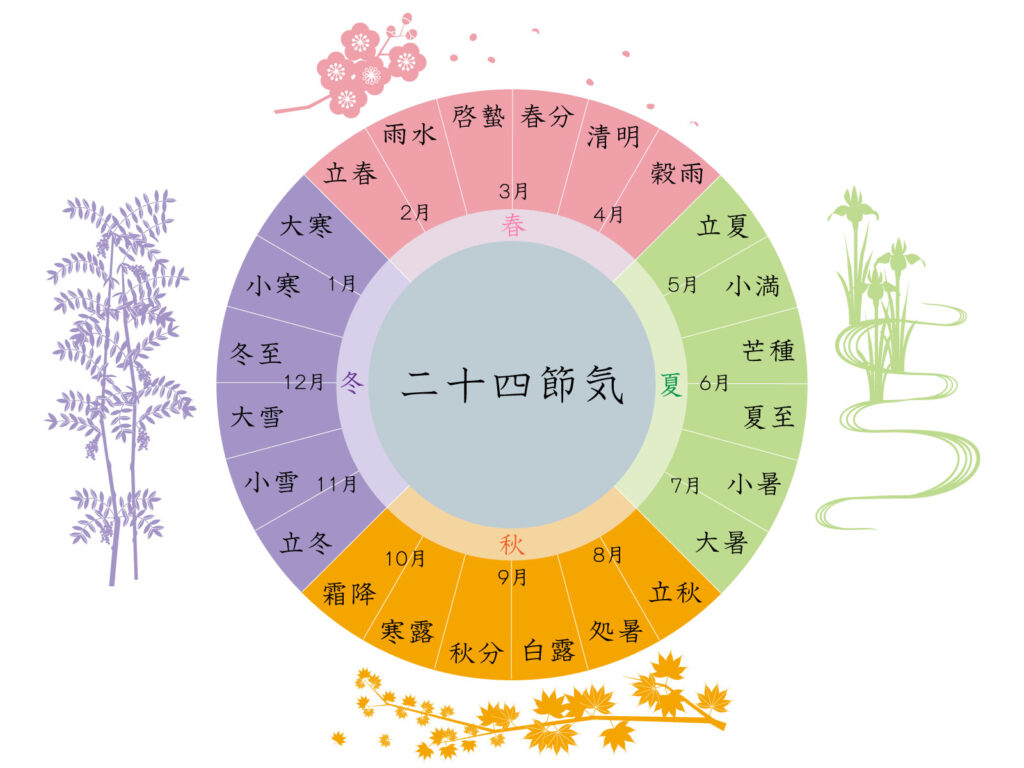

しかし、この「春夏秋冬」という大きな季節の分け方だけでなく、日本には古来より、太陽の動きに基づき1年を24に分けた「二十四節気(にじゅうしせっき)」という、より細やかな季節の指標があるのをご存知でしょうか?

この二十四節気を意識し、その時期ならではの自然のリズムに合わせた暮らしを送ること、特に「旬の食材」や縁起の良い「初物」をいただくことは、心身を健やかに保つだけでなく、古くから運気を呼び込み、福を招くと考えられてきました。

今回は、この二十四節気という日本の素晴らしい知恵と、それを取り入れて開運に繋げる暮らし方について、深く掘り下げていきましょう。

二十四節気とは? 古代からの自然のリズムを知る

二十四節気は、古代中国で考案され、日本に伝わった暦の一つです。

太陽の黄道上の位置(太陽の見かけの通り道)を15度ずつ24等分し、それぞれに季節を表す名前を付けたもので、約15日間隔で新しい節気に入ります。

もともとは農作業の目安として使われていましたが、その美しい名称と共に、季節の微妙な変化を感じ取り、自然と調和した生活を送るための指針として、現代の私たちの暮らしにも豊かさをもたらしてくれます。

「立春(りっしゅん)」から始まり、「雨水(うすい)」「啓蟄(けいちつ)」…そして「大寒(だいかん)」で終わるこのサイクルは、自然界の摂理と移り変わりを的確に捉えています。

二十四節気に合わせた暮らしで開運へ:なぜ運気が上がるの?

では、なぜ二十四節気を意識した暮らし、特に食生活が「開運」に繋がるのでしょうか?

- 自然のエネルギーとの同調:

二十四節気は、その時期の地球が太陽から受けるエネルギーの状態を示しています。その時期に旬を迎える食材は、まさにその季節のエネルギーを最も凝縮して蓄えていると言えます。これらをいただくことで、私たちは自然界のパワフルなエネルギーを直接体内に取り込み、自分自身のエネルギーを高め、自然のリズムと同調することができます。この同調が、心身のバランスを整え、運気の流れをスムーズにするのです。 - 心身の健やかさが幸運の土台:

それぞれの節気に合った旬の食材は、その時期の気候や体調の変化に対応するために必要な栄養素を豊富に含んでいます。例えば、暑い夏には体を冷やす夏野菜、寒い冬には体を温める根菜類が旬を迎えます。季節に合った食事は、免疫力を高め、体調を整え、心も安定させます。心身が健やかであることは、あらゆる幸運を引き寄せるための最も大切な土台となります。 - 「気」の流れを良くする:

東洋思想では、万物には「気」という生命エネルギーが流れていると考えます。旬の食材は、その時期に最も「気」が充実している状態。これを食べることで、自身の「気」の巡りを良くし、滞りを解消することで、運気全体の流れも改善されると期待できます。

「旬」の恵みと「初物」の縁起:福を呼び込む食の力

二十四節気を意識した食生活で特に重要なのが、「旬」の食材と「初物」です。

- 旬の食材(しゅんのしょくざい):

その季節に自然に最も多く収穫でき、栄養価が高く、最も美味しい状態の食材のこと。旬のものは、その季節を乗り切るためのエネルギーを私たちに与えてくれます。 - 初物(はつもの):

その季節に初めて収穫された、あるいは出回り始めた食材のこと。日本では古くから、「初物を食べると縁起が良く、寿命が延びる」と言い伝えられてきました。有名な言葉に「初物を食えば七十五日生き延びる」というものがあります。これは、初物にはその季節の最も新鮮で強力な生命力が宿っており、それをいただくことで邪気を払い、長寿や福を招くと信じられていたためです。新しい季節の始まりに初物を味わうことは、その年の幸運を先取りするような、縁起の良い行いなのです。

二十四節気の過ごし方と旬の味覚:今の季節は?

(2025年5月23日現在は、二十四節気でいうと「小満(しょうまん)」の時期にあたります。)

- 小満(しょうまん)頃:5月21日頃~ 「万物盈満(えいまん)すれば草木枝葉繁る」と言われ、あらゆる生命が満ち満ちてくる時期。草木が茂り、田植えの準備が始まる頃です。走り梅雨が現れることも。

- 過ごし方: 少しずつ夏の気配を感じ始めるので、体調管理に気を配りつつ、活動的になる準備を。麦の穂が実る頃なので、麦秋の景色を楽しむのも良いでしょう。

- 旬の食材・初物: そら豆、えんどう豆、新じゃがいも、新玉ねぎ、アスパラガス、さくらんぼ、初鰹(はつがつお)、キスなど。初夏の爽やかな味覚を楽しみましょう。

次にやってくるのは…

- 芒種(ぼうしゅ)頃:6月6日頃~ 「芒(のぎ)ある穀類、稼種(かしゅ)する時なり」とされ、稲や麦など穂の出る穀物の種をまく時期。梅雨入りも間近です。

- 過ごし方: 湿度が高くなるので、食中毒やカビに注意。晴れ間を有効活用し、気分転換を。

- 旬の食材・初物: 梅(梅仕事の季節!)、らっきょう、新生姜、アジ、イワシ、びわなど。梅雨を乗り切るためのさっぱりとした食材や、体を整えるものが旬を迎えます。

その他の有名な節気と行事食の例:

- 冬至(とうじ): かぼちゃを食べて無病息災を祈り、柚子湯に入って体を温め邪気を払う。

- 大晦日(節分に続く立春の前日と関連が深い): 年越しそばを食べて、一年の厄を断ち切り、長寿を願う。

- 正月(立春に近い): 七草がゆを食べて、無病息災と一年の豊穣を祈る。

二十四節気を暮らしに取り入れるヒント

- 二十四節気カレンダーを意識する: 今はどんな季節か、どんなエネルギーが満ちているのかを知る。

- 旬の食材を選ぶ: スーパーや八百屋さんで、「旬」の表示や、たくさん並んでいるものに注目する。

- 「初物」を意識して味わう: 新しい季節の到来を感じ、感謝していただく。

- 季節の手仕事を楽しむ: 梅仕事、味噌作り、干し野菜など、その季節ならではの保存食作りに挑戦する。

- 自然の変化に目を向ける: 散歩をしながら、植物の芽出し、花の開花、虫の声、空の色など、小さな変化を感じる。

まとめ:季節の知恵を味方に、心豊かな開運ライフを

二十四節気は、自然のリズムに寄り添い、心豊かに暮らすための、古人の素晴らしい知恵の結晶です。

その時期に最もエネルギーに満ちた旬の食材を、特に縁起の良い初物をいただくことは、私たちの心身を健やかにし、日々の生活に活力を与え、そして自然と運気を良い方向へと導いてくれます。

忙しい毎日の中でも、少しだけ二十四節気を意識し、季節の恵みに感謝して味わう。そんな小さな心がけが、あなたの暮らしをより豊かにし、幸運を呼び込むきっかけとなるでしょう。

ぜひ、日本の美しい四季と二十四節気の知恵を生活に取り入れ、心身ともに健やかな開運ライフをお送りください。